地雷战游戏隐藏攻略(地雷战游戏隐藏物品)

- 游戏攻略

- 2023-09-15

- 426热度

地雷战游戏隐藏攻略(地雷战游戏隐藏物品)

1962年拍摄的电影《地雷战》在维也纳电影节获得纪念奖后,地雷战随之受到关注,这个被外国媒体称为“科幻影片”里的故事情节,在真实的历史上到底有多大的威力呢?文史光影为您精彩讲述地雷战背后的故事。

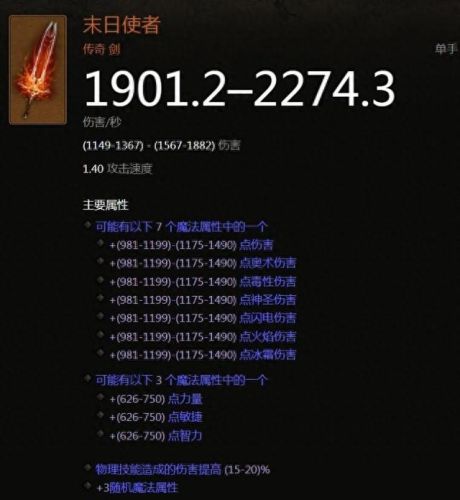

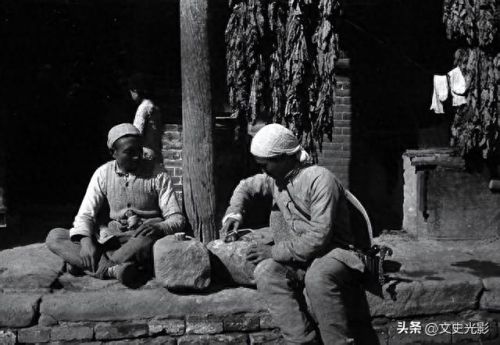

这是一张延安敌后抗日根据地生活场景的照片,院子里一位民兵正赶着毛驴碾磨着某种矿物,用布将毛驴的眼睛蒙上,防止毛驴眼前景物变化过快导致的晕眩。这种生活场景,在敌后根据地常有见到,这是一个什么样的工作在敌后根据地大范围的开展呢?

刘鼎这个伴随阚思俊一生的化名,在西安事变后开始声名鹊起。阚思俊18岁时考入浙江高等工业学校,在校三年学习的知识为他成为“军工泰斗”打好了坚实的基础。1924年12月阚思俊成为中共党员,他先后就读德国格延根大学、柏林工业大学和莫斯科东方大学,学习到了更为先进的军火制造技术。这些技术在投身革命后发挥出了巨大作用。

刘鼎

延安,西安事变之后中国革命新的中心,此时阚思俊化名刘鼎,在延安倡导火药科普教育,利用当地地形特点,提出了“地雷运动”,不久“大量制造地雷的指示”传遍根据地。敌后根据地八路军和新四军都缺乏弹药,让根据地的民兵去跟装备精良地敌军交战就是用鸡蛋碰石头。想要弥补与敌军在装备上的差距,而这其中最为有效的手段之一便是开展地雷战。

延安时期的合影,从左至右分别是聂荣臻、刘鼎、罗瑞卿、杨尚昆

1941年3月,第一届地雷训练班开课,作为主讲人之一的刘鼎向学员传授了地雷制造与爆炸物的知识,不到4个月,根据地就已经达到“村村会造雷、户户有地雷”的面貌,不少乡村还成立了以制造地雷为主的军火合作社。

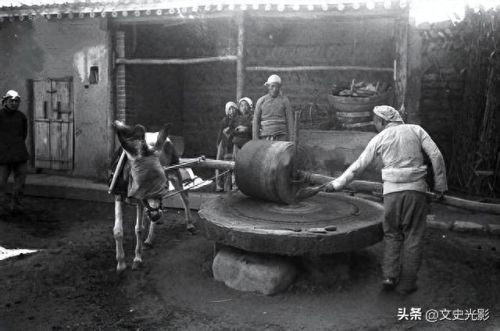

碾磨好的黑色粉末被放在一边的石磨上,抹开晾晒,这种黑色粉末就是黑火药。用来装填地雷的黑火药,由硝、磺、碳组成,其中硝的用量也颇为巨大,“熬硝”就成为根据地军民的日常活动,在农村猪圈、厕所等附近的泥土中,大量有机物经硝化细菌的作用生成硝酸。硝酸进一步与土壤中的砷、钙、镁作用,生成硝酸钾及其钙镁硝酸盐,用这种土来提取所需的“硝”材。除了土硝,还有石硝,植物硝等提取“硝”原料的方法在根据地发展壮大。

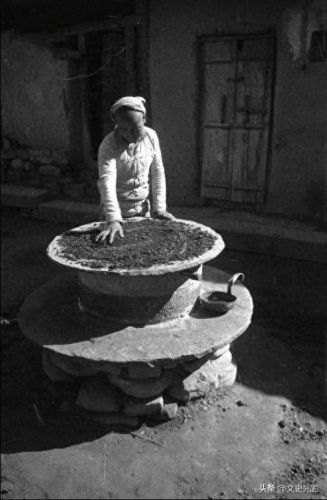

一群民兵走进了院子,围到了石磨跟前,一起检查粉末的质量,这些对地雷制作技术了然于胸的民兵们,早已经不用随身携带军工部编印的地雷制造方法的小册子了。

紧接着,一位民兵把碾磨好的粉末转移到了这些中空的石制容器中,然后用特制的塞子将容器的口子堵住。他们所制作的东西就是石制地雷的“引子”。“地雷战之父”王耀南回忆:“在训练部队使用地雷时,我鼓励大家自己动手造地雷,黑火药易燃易爆,见火就炸,但没有发火装置也白搭,如果用制式发火装置,就得向上级伸手,僧多粥少,等是等不来的。”

受限于铸造条件,雷壳的选材,也是多种多样,铁壶、酒瓶、醋坛、罐头盒子、木头、凿孔的石头等材料,都被运用到地雷中。瓶瓶罐罐虽不值几个钱,但每家每户也不是取之不尽之物。漫山遍野的石头,量大伪装性好的特点很快成为了制作雷壳的首选材料。

在制作地雷的过程中,根据地军民逐渐进行了分工。青壮年都参加了青救会、青年抗日先锋队等民兵组织,白天劳动生产,晚上打铁制作钢钎,挑选搬运石块还有验收石雷也是青年民兵的活,老人们则负责碾制炸药和制作引信爆发管,年轻的妇女和儿童一般是一边放哨,一边给石雷掏洞。石雷战之前妇女放哨都是拿针线活,后来全都改拿钢钎敲石头,山上山下沟里沟外,叮叮当当响成一片。

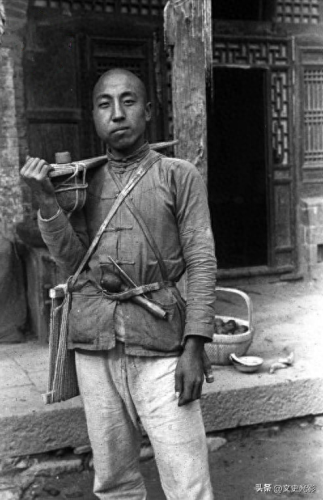

民兵所扛的工具是专门用来运送已经装上雷管的地雷。这种工具不仅便于运送地雷,而且还解决了地雷在行军时不断与物体碰撞从而发生自爆的危险。地雷的杀伤作用主要由内置炸药爆炸产生的高速破片,破片的材质不重要,高速度才是产生杀伤力的关键,然而民兵制作的地雷难免会有工艺粗糙的地方,爆破不理想的事情时有发生。

这位脖子上挖着两枚手榴弹的民兵,一手捧着一个地雷,笑得格外灿烂。两颗地雷看着相当小巧精致。这里还要顺便提一下民兵脖子上的手雷弹,这种自制的手雷弹在此时已经有了不小的威力。在这之前,因为装药不够理想,上好的黄火药价格昂贵,手榴弹爆炸一直达不到预期的威力。直到“恺字炸药”的诞生,张恺改进德国火药配方,研制出与进口黄火药相同威力的炸药,还将成本压缩到黄火药的四分之一。新型炸药的研发,极大促进了手榴弹、炮弹的生产。抗战中,手榴弹和炸药包成为中国军队为数不多可以敞开供应的武器。

配置地雷里装的炸药都是军工厂的老师傅亲自动手。这种技术活,在“地雷运动”初期,都是军工部派遣技术工人深入重点乡村进行技术指导。一场以地雷为载体的火药制造与使用技术的科普教育活动,在根据地迅速开展。平顺县西沟村里还评出劳动模范李顺达,李顺达所在的互助组“白天搞生产,月下造地雷”,还有造雷英雄李海元、王颜才还发明了造雷机,日造石雷30多枚。

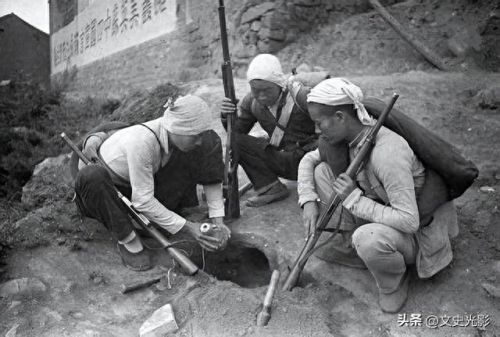

军工人员手把手向民兵传授地雷的正确布设方法。八路军的军工厂虽然又小又土,这里面有着相当多的专业技术人员,军工厂的技术人员都是高薪(相对当地收入)聘用的如今的国产高精尖武器,正是这些使用着简陋设备的八路军军工人员们,打下了最早的研制基础。

民兵们学着布设地雷,这些照片真实的展现了,“地雷教育”的过程。

这两名民兵正在演示给地雷插上雷管。有点特殊的是,他们用来演示的地雷是一个铁制地雷,这种铁制地雷给予了日本侵略者沉重的打击。

当然,敌人也不傻,早在1941年,日本陆军为了应对东南亚英国陆军的地雷阵,开始研发新型地雷探测仪,以代替性能落后的九八式和百式地雷探测仪。为了能够探测敌方非金属壳体的地雷,要求新式地雷探测仪必须拥有较高的灵敏度。所以设计师改用了比百式更大直径的搜索线轮,前线的鬼子工兵部队戏称其为“天眼镜”,这种磁性探测器也就是后来的二式(1942年)探测器,但是即便是看似小巧的二式探雷器也依然重量不轻。

在著名军教片《地雷战》中,民兵爆破英雄赵虎,第一次看到鬼子工兵带来的地雷探测仪,好奇地问雷主任:“鬼子的放大镜能照见地雷?”。作战中,鬼子一般会以多名工兵呈倒三角队形通过雷区,一次性开辟一条较宽的道路。在游击队活动的区域作战时,除了在行军队列前方设置多名工兵外,鬼子也会尽量对路旁的沟壑进行排雷,防止在遭到突袭试图寻找掩体时被赶入预设雷区。

影片《地雷战》敌人探雷器

面对敌人的地雷探测仪,八路军军工部很早就考虑了日军使用工兵排雷的问题。据八路军军工部黄崖洞兵工厂的地雷专家石成玉回忆,我们为了对付这种探测器,我们就在地雷底部加上弹簧击针,日本工兵在排雷时会触发击针,就会导致爆炸。

其实这种磁性探雷器在敌后鬼子部队中装备量是很少的,斋藤邦雄在他的书中就吐槽过,他从没见过磁性探雷器。1939年敌军规定每一个工兵联队都必须装备6台九八式探雷器,但是这一年,日本工兵仅订购了41台九八式探雷器,还要优先交给国内的工兵学校用于配需,所以实际上侵华日军手中根本没有几台九八式探雷器,后来的改进款,也被投入正面战场,敌后战场根本就没有配置。所以斋藤表示他从没见过也属是正常了。

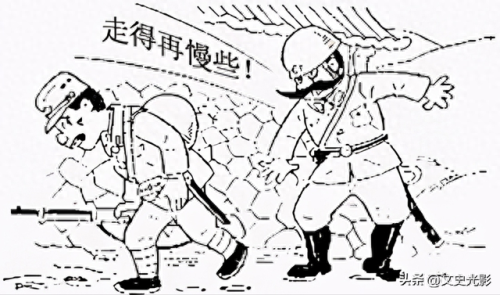

为了对付八路军的“子母雷”、“真假雷”等创新技术,狡猾的敌人干脆发现地雷后,只做标记不排雷,撤到安全位置后再拉拽引爆地雷。然而一路上到处都是标识,这也大大拖慢了日军的行军速度。尤其是牲畜不懂标识的意思,只能是人慢慢引导牲畜通过雷区,这进一步减慢了日军的行军速度。

影片《地雷战》敌人标记地雷

为了对付这种只标记不排雷的做法,抗日军民大多埋设“拉发雷”。所谓拉发,是通过拉火绳人工控制爆炸,这种方式的优点是可针对特定目标引爆,又不需要在埋雷的同时布置踏板等装置,隐蔽性强。但是,拉雷也是最考验人的一种地雷战战法。为了保证地雷拉响,拉雷绳不能过长,一般以30米为宜。负责拉雷的战士必须要等鬼子接近到30米以内,才能拉响地雷。原本日伪军在地雷爆炸后都是四散卧倒隐蔽,但是在挨了多次炸后,日伪军也能判断出爆炸的是否是拉发雷。发现是“拉发雷”立马就会组织人手对四周进行地毯似的搜索。参与地雷战的拉雷手们,无不经历过凶险无比的生死竞速,他们是真正的抗日英雄。

在影片《地雷战》中,赵虎等民兵设计了“夹子雷”、“头发丝雷”等反工兵地雷。这些地雷都不是电影工作者凭空捏造的,在现实中曾经真正对日本工兵造成过打击。此外,在石雷附近埋设铁片等金属物件,吸引日本工兵,也是地雷战中常用的手段。

影片《地雷战》民兵布设地雷剧照

由于磁性探雷器只能对金属有感应,石制地雷才被广泛运用到敌后根据地中。敌后进行地雷战的第一目的从来就不是歼灭敌军的有生力量,而是迟滞敌军的行军速度,为民众和部队转移争取时间。民兵布雷与正规军不同,他们布雷没有规律,往往将地雷埋在敌军行军的沿途各处,让敌人防不胜防。所以在敌人行进的途中,就出现了一种奇特的情况:不是排头部队踩雷,地雷反倒是经常被后面队伍的人踩到而爆炸现象。

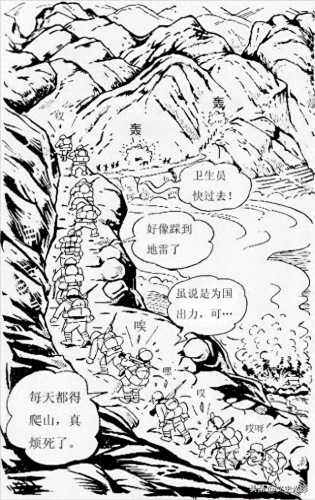

斋藤邦雄在他的《陆军步兵漫话物语》一书中,也形象地描绘了这种情况,敌后布雷的这种无规律性和分散性,使得工兵往往是白活一场,可是在行军时却总是不停地踩到雷。

斋藤还记述了己军是如何被民兵的地雷战折腾惨了的:自从在山区前线设立了个战斗司令部后,我们传令班的人就成了将军阁下的保镖,负责他身边的警卫工作。在这些警卫任务中,最令人厌恶的就是趟雷。万一将军阁下在司令部周围走动时,一脚踩到八路军埋的地雷的话,那乐子可就大了。因此,我们传令班就得先去趟上一圈,以确认周边是否安全。所谓“确认”是指如果真有地雷的话,我们小兵就会被炸上天死翘翘的意思。

日本人桑岛节郎他所做的战时回忆录《华北战纪》中,就曾经提到八路军用一颗地雷给己军造成九人伤害的战例。5月31日夜里三点,我军计划偷袭八路军据点,我们卫生班也随队行动,由于连续参加讨伐已经达到了两个月,这次作战又渐近尾声,部队再次从大辛店向西南方出发。我因为过于疲惫,在行军中居然睡着了,而且在昏昏沉沉的状态中走了大约一个小时。突然,“轰”的一声巨响把我从梦中唤醒,惊异中抬头看去,正看到眼前一根十米高的巨大火柱腾空而起。与此同时,感到我身边有人倒地并发出叫声。但是,夜暗中我无法看清他们。三木卫生军曹急忙从军医背囊中取出手电,光线下可以看到约有十名官兵倒在地上痛苦挣扎。经过确认,无线电通信班所有人员,包括北拮班长以下九人均为地雷所伤。”

桑岛在日记中继续写到:“由于这一事故,这两个小队返回之前,整个讨伐队只能留在原地休息。这样又足足等待了三个小时。仅仅两三名八路军,就把一个大队的讨伐队折腾得狼狈不堪,真是不知如何形容才好。但是,作为大队而言,整个扫荡中一具八路军的遗体都没有见到,缴获了两匹被遗弃的中国马,算是最大的战果。而自己,却付出了死伤十三人的代价”。

从敌人的眼中所见的地雷战,正是敌后战场上的一个缩影。

民兵在布设地雷和地雷布设好后一张地面的照片。埋设地雷的痕迹被很好地消除掉了,这地面看起来与一般地面并无二致。从日军的记述来看,1944年以后被游击队地雷击伤的人数在逐渐下降。这种下降的原因,是日军慢慢只敢在据点里那一亩三分地转悠,缩在仿佛龟壳一般的城墙、碉堡之中,恐惧的向外面张望。就像电影《地雷战》主题曲中唱的:“用地雷筑起钢壁铁墙,炸得敌人寸步难行,炸得敌人无处躲藏”,地雷战的意义就在于降低最终剥夺鬼子的机动能力。

之所以说地雷能找上鬼子,就是因为算准了,鬼子要出来四处烧杀抢掠,你既然要抢,我就可以在你的必经之路必取之物上做文章,你要么是无处躲藏的自己找炸,要么就是缩回去寸步难行,这道双选题无论鬼子选啥,八路军游击队都是赢家,鬼子都是失败者。